2013年度国家科学技术奖励大会

获奖项目:清华大学辐射成像创新团队

主要完成人:

推荐单位:北京市

获奖等级:国家科技进步奖创新团队奖

项目简介:

清华大学辐射成像创新团队始创于1995年,现汇聚了加速器物理及应用、辐射探测、核电子学、成像方法、核系统控制、辐射防护等方向的49名学者。

团队一直面向国家安全重大需求,解决其中的辐射成像科学与技术问题,为国家打私、反恐及国防装备检测等提供了高科技手段。团队自成立以来取得了多项创新成果,在辐射成像领域实现多项“世界第一”:第一套加速器辐射源车载式集装箱检查系统、第一套组合移动式集装箱检查系统、第一套具备物质识别功能的高能双能集装箱检查系统、第一套快速集装箱检查系统、第一套整编列车检查系统、第一台 X 射线液体安全检查系统。形成的产品出口到120多个国家和地区,实现销售收入175亿,树立了中国自有知识产权高科技成套设备进入国际市场的典范,实现了从“中国制造”到“中国创造”的转变。团队研制成功的大型装备缺陷辐射检测技术和系统为战略装备的研制质量提供了保障,对国防建设具有重要意义。

团队先后获得2003年度国家科技进步一等奖、2010年度国家技术发明一等奖及三项中国发明专利金奖;主导编制了IEC 国际标准,这是我国核科学与技术领域完成的第一个国际标准;截至2012年底,获得国内授权发明专利185项,海外授权发明专利276件。团队建成了包括中国锦屏极深地下实验室在内的一批世界一流的科学实验平台,面向学科前沿开展探索研究,得到国际学术界的高度评价。团队所属的清华大学核科学与技术学科在教育部组织的学科评估中连续三次名列第一。

团队倡导集体创新,形成了先进的文化理念和制度保障。团队坚持把“顶天”的学术探索与“立地”的转化应用密切结合,鼓励为国家社会产业创造实实在在的效益。团队成功实践了“带土移植、回报苗圃”等创新的体制机制,为我国开展产学研合作提供了范例,既培育了国际领先的民族高科技企业,又支撑了世界一流学科的建设,还为国家重点单位培养了大批人才。

十八年来,团队因国家重大需求而组建,而壮大。如今团队主要成员在团队工作时间都长达十五年,平均年龄44岁,正是创新的黄金期。面对国家在安全反恐领域的重大需求,从学术前沿探索到技术创新应用,还有很多大仗硬仗要打,团队将再接再厉,持续创新,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,再立新功!

部分完成人事迹介绍:

康克军

康克军,博士,教授,博导,长江计划特聘教授,首都劳动奖章获得者,全国先进工作者,国务院政府特殊津贴获得者。现任清华大学校学术委员会副主任、粒子技术与辐射成像教育部重点实验室主任、中国核学会副理事长、中国体视学会理事长、教育部高等学校核工程与核技术专业教学指导委员会主任等职务。

他是创新团队的核心,不仅是学术带头人,也是推动技术创新和产业化、打造具有持续创新能力的中国高科技企业的策划者、组织者和实践者。他的身上体现了三种不同的气质,一种是兢兢业业探索学问的学者,一种是敢想敢干敢为天下先的斗士,一种是有洞察力、影响力和人格魅力的领导。

作为清华大学的学者,他潜心于学术研究,经常在图书馆呆到闭馆,在实验室呆到锁门。妻子说,人家不关门,你就不回家。他曾经手工焊出了我国第一块伽玛相机彩色图像显示卡,他设计建造了我国第一台实验工业CT系统并首次获得硬材料实际物体的伽马射线断层图像,他提出了断层图像快速重建的新方法,他策划了特异物质探测成像新课题,他的研究工作开启了我国辐射成像新学科方向。

作为重大研究项目和产业化的负责人,面对巨大挑战,他敢于承担责任和风险。在国家打击走私关键时刻,他向国务院立了研制移动式集装箱检查系统的“军令状”。他大胆提出的“浮地”方案解决了加速器的接地问题,他设计的“孤岛隔离”、“非线性校正”等技术实现了高功率脉冲加速器与弱信号辐射探测器的电磁兼容以及在低剂量条件下获得高性能指标透视图像。他与团队同志夜以继日地奋战在研制和调试的第一线,终于在创造出了移动式集装箱检查系统,一举使我国成为全球该领域的引领者。

作为同方威视企业的创始人和领导者,他明确了以现代安检产品和服务为主业的发展路线,树立了“国内第一、世界一流”的发展目标。他在公司初建时最早设立了质量部和海外市场部。当时产品尚未形成,国内还没销售一台,更别说国外了。而后来公司就是凭借着优秀的产品性能和质量,在国际市场上异军突起,产品出口到120多个国家和地区,迅速占有了全球集装箱检查系统的较大市场份额,成为我国在高科技领域自主创新走向世界的典范。他带领团队坚持探索产学研结合的新机制,成功实践了“带土移植、回报苗圃”的科技成果转化模式,实现了成果转化和学科建设人才培养的双丰收。在管理创新方面,他要求干部用辩证唯物主义和历史唯物主义武装头脑,坚持实践是检验真理的唯一标准,他极力倡导“变革”理念,提出“变则生、固则亡”,他认为“对于代表先进生产力的高科技企业而言永远没有完美的制度”,他鼓励破除任何权威和迷信。在他的领导下,不断探索适合事业发展的体制和机制,形成了一只具有先进理念、文化和制度的能够持续创新的优秀团队。

陈志强

陈志强,博士,教授,博导。教育部“新世纪人才”,北京市“科技新星”,茅以升北京青年科技奖获得者。现任清华大学工程物理系核技术及应用研究所所长,兼任国家公共安全基础标准化技术委员会委员,中国体视学会常务理事、CT理论与应用分会副主任委员,中国同位素与辐射行业协会常务理事,《CT理论与应用研究》副主编等职务。

团队建立初期,他一边攻读博士,一边担任图像分系统负责人,毕业后一直在团队从事辐射成像方面研究工作。作为团队的学术带头人之一,在辐射成像的核心算法处理与成像机制研究方面作为团队的核心开展了卓有成效的工作。在团队研制的世界第一套具备物质识别功能的高能双能集装箱检查系统、第一套快速集装箱检查系统和第一台X 射线液体安全检查系统研制过程中起到了重要的组织管理和产业化转化工作。作为技术骨干或负责人,在国家八五科技攻关项目“大型集装箱检测研究”、国家九五科技攻关项目“移动式集装箱检查系统关键技术产业化开发”、国家十五科技攻关项目“大型高能工业CT 样机的研制”和国家十一五科技支撑计划“特异物质检测研究”等项目中成功解决了多项关键技术难题,获国家科技进步奖一等奖1项,中国专利金奖3项,北京市发明专利特等奖1项,其他省部级奖励多项。

此外,作为会议主席,成功组织召开了国际三维成像研究领域高水平会议之一——第十届放射与核医学成像三维图像重建国际会议,对提高国内该领域的研究水平、扩大对外交流、提升学科的国际影响力具有重要意义。

唐传祥

唐传祥,博士,教授,博导。国家杰出青年基金获得者,享受国务院政府特殊津贴,教育部“新世纪人才”,北京市优秀教师,北京市教育创新标兵。现任清华大学工程物理系核技术及应用研究所常务副所长,兼任未来加速器国际委员会(ICFA)先进新型加速器专业组成员、全球华人物理学会加速器专题学校主席,教育部高等学校核工程与核技术专业教学指导委员会秘书长,中国核学会副秘书长、粒子加速器分会秘书长、辐射物理分会副理事长等职务。

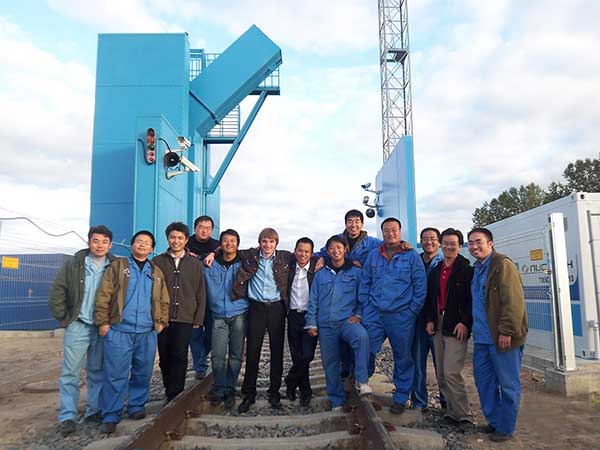

作为团队的学术带头人之一,在加速器物理及应用方面为团队的核心技术发展及基础研究平台建设做出了卓有成效的工作。他在1998年从德国回国后,连家都未来得及安排一下,就投入到了大型集装箱检查系统的研究之中,相继负责完成了2.5MeV、4MeV、 6MeV、9MeV 等多种用于大型集装箱检查系统低能直线加速器的研制。后来,他作为项目负责人组织实现了具有物质分辨能力的6/9MeV 双能集装箱检查系统,并实现了世界上第一台基于磁控管的6/9MeV 双能间隔脉冲电子直线加速器。

他负责研制成功了我国第一台剂量率达到200Gy/min 的15MeV 驻波直线加速器,使我国成为继美国后,第二个拥有该性能指标加速器的国家。负责研制的9MeV及15MeV 驻波直线加速器,为大型工业CT 系统提供了高性能的X 射线源。

此外,他提出并负责实现了基于汤姆逊散射的准单能硬X 射线源(TTX),被评为中国核学会“2011-2013年度十大核科技进展”。他获国家科技进步奖一等奖1项,中国专利金奖2项,北京市发明专利特等奖1项,其他省部级奖励多项。

他在人才培养方面投入大量精力,曾获清华大学“青年教师教学优秀奖”,研究生“良师益友”等称号,培养毕业的博士研究生12人,其中5人获得清华大学优秀博士论文。

研究团队介绍:

清华大学辐射成像创新团队始创于1995年,现汇聚了加速器物理及应用、辐射探测、核电子学、成像方法、核系统控制、辐射防护等方向的49名学者。

团队一直面向国家安全重大需求,解决其中的辐射成像科学与技术问题,为国家打私、反恐及国防装备检测等提供了高科技手段。团队自成立以来取得了多项创新成果,在辐射成像领域实现多项“世界第一”:第一套加速器辐射源车载式集装箱检查系统、第一套组合移动式集装箱检查系统、第一套具备物质识别功能的高能双能集装箱检查系统、第一套快速集装箱检查系统、第一套整编列车检查系统、第一台 X 射线液体安全检查系统。形成的产品出口到120多个国家和地区,实现销售收入175亿,树立了中国自有知识产权高科技成套设备进入国际市场的典范,实现了从“中国制造”到“中国创造”的转变。团队研制成功的大型装 备缺陷辐射检测技术和系统为战略装备的研制质量提供了保障,对国防建设具有重要意义。

团队先后获得2003年度国家科技进步一等奖、2010年度国家技术发明一等奖及三项中国发明专利金奖;主导编制了IEC 国际标准,这是我国核科学与技术领域完成的第一个国际标准;截至2012年底,获得国内授权发明专利185项,海外授权发明专利276件。团队建成了包括中国锦屏极深地下实验室在内的一批世界一流的科学实验平台,面向学科前沿开展探索研究,得到国际学术界的高度评价。团队所属的清华大学核科学与技术学科在教育部组织的学科评估中连续三次名列第一。

团队倡导集体创新,形成了先进的文化理念和制度保障。团队坚持把“顶天”的学术探索与“立地”的转化应用密切结合,鼓励为国家社会产业创造实实在在的效益。团队成功实践了“带土移植、回报苗圃”等创新的体制机制,为我国开展产学研合作提供了范例,既培育了国际领先的民族高科技企业,又支撑了世界一流学科的建设,还为国家重点单位培养了大批人才。

十八年来,团队因国家重大需求而组建,而壮大。如今团队主要成员在团队工作时间都长达十五年,平均年龄44岁,正是创新的黄金期。面对国家在安全反恐领域的重大需求,从学术前沿探索到技术创新应用,还有很多大仗硬仗要打,团队将再接再厉,持续创新,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,再立新功!

扫一扫 关注同方威视

扫一扫 关注同方威视